Richiesta di commenti LOST

Status: Experimental

APM, Calusca, Cox18

gennaio 2018

PDF

livello zero

In uno spot di recente trasmesso in televisione si dice: “Le nuove tecnologie ci danno la libertà di

non dover scegliere, non è fantastico?”. Questa frase cela una segreta intenzione. La sua formulazione

esatta potrebbe essere: “Se continuate così le nuove tecnologie vi toglieranno la libertà di scegliere

e sarete fregati”.

Al tempo in cui la tecnologia, e le tecniche informatiche in particolare, sembrano dominare la sfera

della produzione e quella del consumo con una intensità e una aggressività mai viste prima, sembra

essere molto lacunosa la consapevolezza delle metodologie e delle finalità che l’uso degli strumenti

comporta, in particolare quelli digitali, nonché delle caratteristiche intrinseche dei processi che sono

vi coinvolti.

Le perplessità, se mai ve ne sono, riguardano soprattutto l’utilizzo eccessivo o errato di una

strumentazione che si suppone essere neutrale e al servizio dei naturali bisogni di donne e uomini

del nuovo secolo.

La domanda se vi sia un limite che divide l’uso dall’abuso dello strumento tecnologico lascia però

inesplorate le interconnessioni che questo ha con gli assetti di potere esistenti e con le esigenze di

messa a profitto che esprimono.

Ancora più in sordina è il dibattito sulla scienza e sui suoi rapporti con la tecnica, nonché sulle

trasformazioni che queste attraversano nel susseguirsi di crisi e ristrutturazioni del capitale.

Luci e ombre dell’elaborazione teorica e dello sviluppo tecnologico alle soglie del terzo millennio.

Interrogarsi su questi temi per noi significa in primo luogo promuovere momenti di discussione e di

confronto collettivi, raccogliere contributi, esperienze e curiosità che sappiamo esistere benché

spesso in forma inespressa. Contemporaneamente significa dar vita a pratiche di formazione e

informazione suscettibili di irrobustire il nostro approccio agli strumenti e alle teorie che li

accompagnano, alimentando la nostra inguaribile propensione a pensare a forme di organizzazione

sociale realmente e radicalmente diverse.

Proponiamo quindi una serie di incontri sotto il nome di LOST: le “Lunghe Ombre della Scienza e

della Tecnica”. Questi incontri si rivolgeranno a un pubblico vario, non necessariamente fatto di

esperti (anzi!), e mirano sia a fornire una basica contro-informazione unita a un primo gradino di

formazione sia ad aprire uno spazio di confronto e discussione.

Si tratta di riappropriarsi delle conoscenze e della capacità di criticarle, obiettivo molto ambizioso

che, nel nostro modo di vedere, può darsi solo nella rottura degli steccati che separano gli esperti

dai profani, i costruttori dagli utilizzatori, guardando ad un mondo che non contempli la differenza

dei dotti dai villici.

Apriamo le danze proponendo un testo, un “cappello” introduttivo, lo presentiamo sotto forma di

“Richiesta di commenti”1 sulla falsariga di quanto avvenne nei primi anni Settanta quando l’Internet

stava preparandosi a nascere. È un testo breve, gnucco e senz’altro incompleto, che serve a noi a

fissare dei paletti iniziali. In esso si enucleano quattro aree tematiche principali che pur essendo

fortemente in relazione l’una con l’altra si prestano ad una trattazione specifica:

- Scienza,

- Tecnica,

- Tecniche digitali,

- Trasmissione del sapere.

Il ciclo di incontri sarà anche un modo per migliorare e approfondire, attraverso arricchimenti,

elaborazioni ulteriori e trasformazioni, il contenuto di questo embrionale testo.

Per far ciò abbiamo bisogno di molti aiuti perché, come tutti i percorsi di conoscenza, anche questo

deve potersi arricchire durante il suo procedere e nessuno di noi sente di avere una verità o una

ragione che non si dia nella relazione con una collettività più ampia.

Proponiamo quindi a quanti più siano interessati di attivarsi attorno al progetto con lo scopo di

approfondire e socializzare le conoscenze.

Premessa

Il terzo millennio ha visto la luce passando attraverso una catastrofe tecnologica che potrebbe

risultare oggi più istruttiva di quanto non sia risultata, allora, distruttiva.

Si diceva, al tempo, che il software, l’algoritmo (già allora, di fatto, c’era l’algoritmo), abituato

com’era all’immanenza, non avrebbe tollerato il passaggio dal 1999 (per brevità detto 99) al 2000

(ossia 00) e avrebbe allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 1999 immancabilmente

confuso il prima con il dopo, portando i sistemi da lui controllati a imprevedibili conseguenze; o,

ancor peggio, poiché la rappresentazione della data nell’anno 2000 avrebbe richiesto un numero di

byte superiore a quello disponibile, l’automa, invadendo aree di memoria ad altro dedicate, avrebbe

perso completamente il senno. Alla catastrofe annunciata vennero dati, come è costume, degli

ammiccanti nomignoli: Y2K o Millennium Bug:

«The Y2K problem is the electronic equivalent of the El Niño and there will be nasty surprises

around the globe» (John Hamre, United States Deputy Secretary of Defense).

Le società di classe amano le simmetrie più di quanto non faccia la natura, privilegiano le cifre

tonde, cercano degli appigli trascendenti nell’universo inconosciuto, così l’avvento dell’anno 2000

fu funestato dall’incombere del Millennium Bug.

Di fatto, poi, in quella critica notte non accadde praticamente nulla. Le centrali elettriche non

andarono in tilt, gli acquedotti continuarono a funzionare, così le borse finanziarie, gli ospedali e

persino le formule di excel non ebbero incertezze il primo gennaio del 2000. Coloro i quali avevano

fatto scorta di scatolette e di candele, o addirittura si erano rinchiusi in bunker super protetti da

armamenti e scorte d’acqua, si risvegliarono come ogni giorno, con un pugno di mosche in mano e

un po’ di cose in più da smaltire. Se qualche problema vi era stato, e così era, era stato affrontato e

risolto negli anni precedenti a dispetto dell’enfasi che accompagnò il cambio di millennio.

Gli anni duemila, già figli di una gonfiata emergenza tecnologica, crebbero poi all’insegna del

dilemma digitale.

Mentre alcuni (pochi) colossi dell’informatica mostravano una crescente ambizione di prendere il

posto del negozietto sotto casa, mentre l’“Internet delle cose” pretendeva di dotare di intelligenza,

seppure artificiale, gli elettrodomestici, mentre ci si chiedeva che fine avrebbe fatto una generazione

(dall’evocativo nome di millennial) cresciuta tenendo costantemente una mano occupata con un

telefono che telefona sempre meno, mentre tutto ciò accadeva sotto i nostri occhi è sorto il dubbio

se questa rivoluzione – ché di altro non si può parlare – sarebbe stata foriera di novità positive o

negative.

Il mito del progresso, con l’aiuto della mass-comunicazione, aveva nel frattempo cancellato

l’implicito portato di autonomia (a discapito delle sue origini militari) contenuto nel protocollo

TCP/IP e le prime esperienze di comunicazione digitale, la nascita del software libero, la battaglia ai

copyright che portò allo sviluppo di un sistema operativo, Linux, frutto di una cooperazione non

mercificata e antagonista nei fatti al sistema di royalties sul software che ha fatto di Bill Gates uno

degli uomini più ricchi del mondo.

L’impatto sul senso comune delle trasformazioni indotte dalla miniaturizzazione dei processori e

dall’aumentata potenza di calcolo messa a disposizione a prezzi relativamente bassi si è dimostrato

di singolare efficacia. Nel giro di pochi anni il panorama delle comunicazioni è mutato

radicalmente. È venuto quindi del tutto naturale pensare di trovarsi in un momento di svolta epocale

nella storia dell’umanità.

Una situazione simile fu vissuta tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, l’uscita

dall’Orda d’Oro, con quella che allora fu definita la “rivoluzione microelettronica”.

Anche a quei tempi un contesto di crisi economica si accompagnò a grossi mutamenti che

investirono non esclusivamente i luoghi della produzione [con l’ingresso massiccio

dell’automazione industriale e una conseguente espulsione della forza-lavoro] ma anche

l’esperienza della vita quotidiana e del privato (col relativo immaginario, allora si chiamava così),

rendendo accessibili (anche in virtù di un forte abbassamento dei prezzi delle componenti

elettroniche e la conseguente creazione di un mercato di massa) strumenti tecnologici prima

riservati alle istituzioni e alle grandi imprese. In particolare, nascevano i Personal Computer.

La concomitanza di questi eventi con difficoltà e squilibri che preannunciavano la più grave crisi

economica del secondo dopoguerra e con una fase di profonda ristrutturazione del ciclo produttivo a

livello planetario, unita a una grave e duratura empasse delle pratiche di lotta che avevano segnato il

decennio precedente, portò a identificare nello strumento tecnologico una, se non la, causa dei

mutamenti socio-economici in atto generando uno spettro di interpretazioni che andavano dalle più

cupe [la tecnologia avrebbe portato via il lavoro, producendo disoccupazione e sofferenza diffusa]

alle più ottimiste [la rottura della rigidità fordista, permessa dall’introduzione delle nuove

tecnologie, avrebbe di fatto liberato l’operaio di linea dallo sfruttamento e determinato condizioni

oggettive suscettibili di portare al comunismo senza passare per la presa del Palazzo d’inverno].

Non mancarono però, anche allora, lettori più attenti e smaliziati che non si limitarono a guardare la

superficie del mare e le sue increspature ma cercarono di analizzare quanto avveniva nel ciclo

produzione-distribuzione-consumo, visto nel suo insieme e nella sua interezza, in conseguenza

dell’avvento di queste “nuove” tecnologie.

Vogliamo qui limitarci a citare, per il caso italiano, una pagina di Lavoro e intelligenza nell’età

microelettronica di Paola Manacorda, apparso per Feltrinelli nel 1984.

«Queste contraddizioni non sembrano quindi espressive di una tendenza lineare e uniforme che

avanzi spazzando via tutti i vecchi concetti e contenuto del lavoro, della vita quotidiana, della

cultura, dei rapporti sociali. Molte cose cambiano ma altre rimangono inalterate, o addirittura

assumono caratteri che sembrano contro-intuitivi rispetto alla supposta tendenza vincente.

Capire queste contraddizioni, queste apparenti incongruenze della società microeletttronica non è

davvero facile. Occorre entrare nel merito dei singoli processi che costituiscono le specifiche

applicazioni e cercare di capire i meccanismi che li governano. Questo è reso molto difficile dalla

diffusa strategia di socializzazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, che si limita a

portare a conoscenza del grande pubblico un “oggetto”, risultato di complesse scelte di innovazione

e ricerca scientifica; che attribuisce a questo “oggetto” delle proprietà intrinseche che lo

renderebbero a volta a volta liberatorio o oppressivo, senza analizzare i complicati processi di

mediazione, integrazione, progettazione organizzativa e rapporti sociali che rendono quell’oggetto

realmente fruibile. In definitiva una strategia di informazione che alimenta più l’immaginazione che

la riflessione e che pertanto produce più “immaginario tecnologico” che conoscenza scientifica del

significato e del ruolo dell’innovazione tecnologica.

Questa scarsità di strumenti di analisi si traduce quindi in una difficoltà di elaborare strategie – o

almeno comportamenti coerenti e finalizzati nel breve periodo – a fronte della innovazione

tecnologica e dei reali problemi che essa fa nascere. [...]

Molto spesso – e al livello del grande pubblico e della divulgazione scientifico-tecnica di massa

questa è la regola – l’unica posizione valutativa è quella del “dipende da...”. La tecnologia in sé

non è né liberatoria né oppressiva, dipende da chi la usa e da come la usa. Affermazione che sembra

difficile da contestare sul piano dei principi, tant’è vero che chi si azzarda a metterla in discussione

viene regolarmente accusato di pensare che il microprocessore abbia un’anima, una volontà di

oppressione. Difficile anche perché occorrono tempo e argomenti per dimostrare che l’esito

dell’introduzione dell’innovazione tecnologica dipende non tanto da chi la usa, quanto da chi la

produce, da come essa viene prodotta, e per chi; da come viene scelta, inserita in un contesto,

finalizzata a precisi obiettivi. Tanto che alla fine di questa analisi si può vedere che proprio chi usa

la microelettronica, sia esso l’operaio del sistema Digitron, la dattilografa dell’ufficio o la famiglia

davanti al televisore, è meno di tutti gli altri in condizioni di scegliere come usarla e per che cosa»

(cit., pp. 16-17).

Le condizioni della rivoluzione elettronica del terzo millennio sono diverse. Ormai abituati alla

presenza dell’automazione nei processi lavorativi e in molti strumenti di svago, sostanzialmente

dimentichi dell’esperienza dello sviluppo cooperativo del codice e della “free-ness”, che non è

necessariamente gratuità del software, si assiste da un lato alla penetrazione del digitale

potenzialmente in ogni singolo momento (di lavoro o di ozio) delle nostre vite; in aggiunta il

carattere strettamente individuale dello strumento fa da schermo alle nostre percezioni sensorie e

relazionali; contemporaneamente la corsa alla concentrazione delle infrastrutture tecnologiche

mondiali (che va di pari con la concentrazione dei capitali e della finanza) vede un pugno di aziende

private2

(che si contano letteralmente sulle dita di una mano) tendere ad accaparrarsi la gestione

dell’intera rete connettiva del Pianeta, del suo scheletro tecnologico, storage dei dati e

interconnessioni incluse.

Un effetto marginale ma non trascurabile di questo corso di eventi è che pare mutata persino la

percezione della verità. La grande rete è così al di sopra di ciascuno da divenire essa stessa

paradigma di verità e, nella crisi di valori e ideologie del secolo andato, l’algoritmo informatico ne è

la bocca parlante, oraculum veritatis d’una società incapace di pensarsi in relazione a se stessa e al

suo ambiente naturale.

Così oggi gioie e dolori del vivere cercano risposta e prospettive per il futuro nell’avvento del

digitale, che da un lato ci schiavizza e ci ottunde mentre dall’altro libera nuova potenzialità

cancellando distanze e frontiere. O almeno promette di farlo.

Noi preferiremmo fermarci un attimo, sottrarci al flusso e cercare di riprendere un’attività di

comprensione un po’ più dentro le cose. Vorremmo innanzitutto capire che fine ha fatto la scienza

“come noi l’abbiamo conosciuta”, come recitava il titolo d’una bella raccolta d’autobiografie di

donne proletarie inglesi di una quarantina d’anni fa, ovvero quella pratica che per almeno quattro

secoli ha coltivato l’ambizione di descrivere (e dominare) il mondo materiale. Una forma di

conoscenza che aveva provato a dotarsi di alcuni strumenti atti a garantire l’obiettività delle sue

affermazioni, e le cui certezze sono state minate nell’intimo tanto dalle devastanti (in tutti i sensi)

scoperte sulla struttura fine della materia quanto dalle ripetute dimostrazioni di inadeguatezza dello

strumento logico e gneoseologico. «Three quarks for Muster Mark!», e l’Ulisse di Joyce dà il nome

alla scienza più avanzata e acciaccata. Era solo il 1963. E che ne è della “scienza” dal momento in

cui è investita da quegli enormi flussi di interessi economici e politici-militari che producono la Big

Science?

Oggi che Monsanto paga gli istituti di ricerca affinché dimostrino la non tossicità dei suoi prodotti,

oggi che l’apparato militare occupa, con tutto il suo contorno di segretezza, i settori di punta della

ricerca praticamente in qualsiasi settore, oggi che alcune branche della ricerca richiedono

investimenti così colossali da far ammutolire qualsiasi possibile domanda od obiezione, oggi che la

messa a profitto dell’invenzione (o la messa a brevetto della scoperta) è il suo principale se non

unico scopo, di che scienza possiamo parlare?

Cos’è divenuta la medicina, la cura dei corpi malati, nella sua commistione con un apparato

produttivo il cui unico scopo è quello di mettere a valore la reale o potenziale sofferenza, che grado

di obiettività e rispetto del dubbio può offrire?

In una scuola con un orizzonte di conoscenze parcellizzate e intercambiabili, che sembra oggi voler

mettere al primo posto il valore dell’obbedienza, per educare donne e uomini compatibili con un

mondo che ha paura dell’autonomia delle sue componenti, quale tipo di trasmissione di saperi si

può avere?

I grandi “store” on-line, e tutti i dati che è necessario manipolare per indurre una pletora di acquisti

non desiderati, non si ripagano forse con quel plus-valore inglobato nella merce che Marx aveva

analizzato e “smontato” già nel diciannovesimo secolo? E la finora silente (ma non ferma) Cina che

tende ad assumere il ruolo di produttore mondiale di una quota cospicua di queste merci quale posto

occupa in questo scenario?

Negli anni Settanta gli operai della Montedison di Castellanza insieme con i medici e tecnici di

Medicina Democratica condussero una minuziosa opera di ricostruzione del ciclo produttivo per

identificarne con precisione le tossicità. Prendendo spunto da questa loro attività di conoscenza, noi

“operai” del terzo millennio vorremmo provare a ricostruire il ciclo di produzione del sapere, che ci

aggredisce, per meglio difenderci, per meglio contrattaccare, per imparare a far meglio e

diversamente.

Scienza

È fuori delle nostre ambizioni (e capacità!) dare una definizione sistematica di Scienza;

raccoglieremo, se ve ne saranno, una serie di contributi per cercare di dare un quadro di quella che

oggi, in una visione anticapitalistica, può e deve essere definita tale. Ci sembra però di poter

indicare alcuni principi generali e qualche domanda come guida del ragionamento.

La scienza fa riferimento a una cosa a lei estranea, che potremmo chiamare materia, alla quale cerca

di applicare regole e categorie che la possano descrivere o che possano servire a manipolarla. Tale

materia può essere sia naturale che sociale.

La scienza è fatta da umani, quindi risente delle contraddizioni sociali e ne è espressione. Una

società di classe inevitabilmente produrrà una scienza di classe. Una società autoritaria tende a

produrre una scienza dogmatica, un oggetto di culto che può diventare superstizione in assenza di

validi argomenti. È un sapere che mira più a fornire certezze che a dar voce ai dubbi.

Cosa possiamo farcene oggi di una scienza e cosa vorremmo farcene domani è una delle domande

che ci poniamo.

Nel ventesimo secolo è esistita una grande fiducia negli strumenti logici e deduttivi e nella

possibilità di elaborare una risposta al mistero della materia che non fosse autoritaria, dogmatica,

trascendente. La fine del secolo breve ha imposto la necessità di ripensare i fondamenti della logica

e ha dato per certa l’impossibilità di conoscere appieno la materia naturale. Che cosa è accaduto

nell’ambito delle scienze sociali? E che cosa ne è stato di quella teoria della rivoluzione che, agli

occhi di molti, dalla sua “scientificità” ricavava un grado di certezza e di assertività pari, se non

addirittura superiore, a quello delle scienze naturali?

In una fase di aperto e sfacciato predominio delle grandi concentrazioni di mezzi, capitali e tecniche

di governo, con i loro imperativi e i loro tempi, sempre più accelerati, che ne è del percorso della

conoscenza, con tutti i suoi dubbi e i suoi arresti, e della scienza, con le sue crisi di paradigma, le

sue false piste, i suoi ricorsi?

Infine, facendo un salto indietro nel tempo, pensiamo di giocare con un bambino a “è una

scoperta o un’invenzione”.

Si sceglie una parola e si dice se si tratta di scoperta o invenzione.

Il sole, una scoperta, il tavolo, un’invenzione; il vento, una scoperta, la vela un’invenzione. Il

sorriso, una scoperta, no un’invenzione. È difficile, senz’altro è un’occasione per discutere.

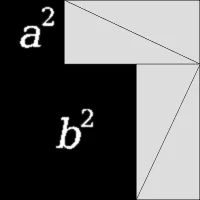

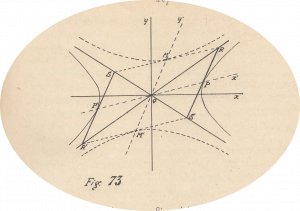

Prendiamo ora per esempio questa sequenza:

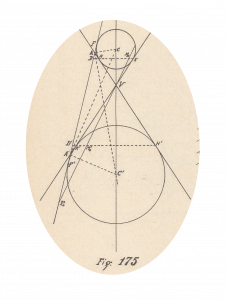

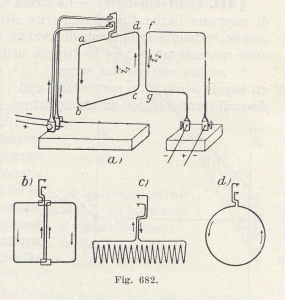

e questa immagine:

La prima è una scoperta, la seconda è un’invenzione, nota sotto il nome di teorema di Pitagora.

Sono la stessa cosa?

Questa domanda è in parte la scienza di cui ci vorremmo occupare, una conoscenza che si

approssima alla realtà materiale.

Diamo per scontato che ci sia qualcosa da scoprire e che ancora non ne siamo del tutto capaci, ma

abbiamo delle ipotesi che riteniamo credibili. Non sono le uniche, le nostre. Sarebbe meglio che lo

fossero? Non ne siamo certi, forse non siamo nella condizione di discuterne. Nel campo della

conoscenza siamo in guerra, da tempo ma forse mai come ora. Anche capire chi sia questo “noi” è

difficile.

Nell’elaborare un’ipotesi scientifica ci si può permettere di utilizzare le esperienze sociali, le

precedenti teorie, quegli strumenti logici che non cozzano con il buon senso, non molto di più. Le

teorie saranno messe a confronto con la materia che descrivono e in discussione dalle collettività

che le producono. Tante più e tanto più diverse verifiche saranno fatte quanto più si potrà dire che le

tesi sono valide. Per questo un presupposto fondamentale intrinsecamente legato alla scienza è che

questa non sia tenuta nascosta e che non siano negate le informazioni necessarie per effettuare tali

verifiche. Non si dice niente di nuovo né di rivoluzionario, questo è Galileo, che però si rimangiò le

parole per aver salva la vita, ma questa è un’altra questione. O forse no?

Tecnica

Dal greco techne = arte, che rimanda a una radice indoeuropea, tek = tessere.

Tirare una riga netta tra scienza e tecnica è impossibile, probabilmente nessun confine ha mai una

netta ragion d’essere; è però utile in questo caso cercare di capire le differenze, reali o artificiose

che siano.

Se definiamo la tecnica in relazione all’uso di strumenti nell’interazione con la materia possiamo

provare a definire la scienza come una sua astrazione avente lo scopo di descrivere la materia.

Dalla tecnica della navigazione nasce, per codifica, astrazione e formalizzazione, la scienza

astronomica. In una certa misura la tecnica è più d’azione e la scienza più di contemplazione.

La commistione però è enorme e il tributo, non riconosciuto, che la Scienza (con la maiuscola) deve

alla tecnica lo è altrettanto. Prendiamo due esempi tratti da Storia popolare della scienza. Minatori,

levatrici e “gente meccanica” di Clifford Conner, un libro apparso in italiano presso Marco Tropea

Editore nel 2008.

“Le peculiari innovazioni che trasformarono la macchina a vapore in un’efficiente fonte di energia

in grado di far funzionare i macchinari più diversi si debbono al lavoro di un modesto artigiano

dotato di mezzi limitati e di una scarsa istruzione, James Watt. Watt era un fabbricatore di utensili la

cui bottega era situata nelle vicinanze dell’Università di Glasgow e fu proprio un professore di

questa università a chiedergli di riparare un modello di una delle macchine di Newcomen,

stimolando in lui il desiderio di migliorarne il progetto. L’artigiano stabilì che l’inefficienza era

dovuta alla massiccia perdita di calore che si verificava nel momento in cui il vapore si condensava

nel cilindro. La sua soluzione consistette nell’aggiunta di un vaso separato in cui il vapore avrebbe

potuto condensarsi con l’ausilio dell’acqua fredda senza però provocare il drastico abbassamento di

temperatura del cilindro principale.

Benché Watt fosse un artigiano l’ambiente accademico che lo circondava ebbe un’indubbia

influenza su di lui, sebbene la portata di tale influenza sia stata spesso ingigantita. Watt era in

rapporti cordiali con Joseph Black, che all’epoca insegnava chimica all’Università di Glasgow. La

versione più nota vuole che la teoria del calore latente elaborata dal dottor Black abbia fornito a

Watt la chiave teorica per comprendere i limiti della macchina di Newcomen. Ma, come

puntualizzano McClellan e Dorn, la pretesa ‘che Watt avesse applicato la teoria del calore latente di

Joseph Black per giungere all’idea del condensatore separato’ è stata ‘smentita dalla ricerca storica’.

Inoltre, ‘non si poté nemmeno cominciare a studiare scientificamente’ i sostanziali miglioramenti

meccanici apportati da Watt ‘finché la sintesi della cinematica non sviluppò le appropriate tecniche

analitiche, nell’ultimo quarto del diciannovesimo secolo’. La carriera di Watt diventa pertanto

l’emblema del tipo di relazione che a quel tempo esisteva tra teoria e pratica: l’idea che la

‘termodinamica deve alla macchina a vapore molto di più di quanto la macchina a vapore dovette

mai alla termodinamica’ è diventato luogo comune.

Il ferro e il vapore furono al centro della Rivoluzione industriale, ma non ne esauriscono le novità.

Così come i meccanici e gli operai metallurgici non furono gli unici artigiani del tempo ad

accrescere le conoscenze sulla natura. Abbiamo già citato i birrai in relazione alla scoperta del coke

come combustibile alternativo. Non si può dimenticare che fu ‘l’esperienza dei processi di bollitura

e condensazione dei liquidi su vasta scala, accumulata nella cantina di distillazione e nella salina’

all’origine di una scienza quantitativa del calore. La teoria del calore latente di Joseph Black

10derivava dal tentativo di spiegare talune nozioni comunemente note ai distillatori: che è necessario

più calore per far evaporare completamente l’acqua di quanto ne sia necessario per portarla al punto

di ebollizione e che il calore assorbito durante la fase di bollitura ricompare durante il processo di

condensazione del vapore” (pp. 401-402).

Possiamo dire che la tecnica è una scoperta e la scienza è un’invenzione?

Tecniche digitali

3.1 Concentrazione

Il sistema socioeconomico attuale, che vede il prevalere assoluto delle grandi concentrazioni di

capitale, tende a riprodurre nuclei di dimensione sovranazionale anche nell’ambito delle produzioni

di beni materiali e immateriali, e della loro distribuzione.

Di fatto, il capitalismo borghese è stato soppiantato da un capitalismo di stampo marcatamente

imperialista ove sopravvivono poche grossissime concentrazioni di capitali e di potere del tutto

sovranazionali. Un sistema di questo tipo vive della capacità di concentrare mezzi e risorse.

Nell’ambito del digitale questa tendenza si manifesta nella lotta tra i colossi dell’IT: Google,

Amazon, Microsoft, Ibm (+ AliBaba) per accaparrarsi la gestione della più grossa fetta di dati

utilizzata dagli utenti del Pianeta, siano essi privati o imprese.

La concentrazione è essa stessa una guerra (il capitalismo in crisi è in continua guerra). È una

guerra feroce, i cui investimenti necessari probabilmente non si ripagano (ancora). Se è vero che

abbiamo di fronte un nemico sarebbe sbagliato pensare che questo sia al suo interno coeso e

pacificato. Pur quell’1% vive sotto le regole della concorrenza e della conflittualità intercapitalistica

ove la legge della sopravvivenza scivola nella sopraffazione.

Come tutte le guerre, però, anche questa semina vittime civili e innocenti, di certo innumerevoli

anonimi addetti alla produzione del “ferro” ma anche in termini di perdita della capacità di reazione,

di autonomia, di lucidità, di subalternità al dominio.

Proviamo a fare una sommaria lista di cosa si fa, o si minaccia di poter fare, grazie alla grande

raccolta di dati digitali (altrimenti detta BigData):

- controllo statistico conoscitivo: seguendo trend semantici si monitora l’insorgenza di casi di

interesse, eventi, malattie, rivolte. L’ambizione è quella di costruire strumenti previsionali di

fenomeni di massa,

- controllo puntuale conoscitivo: una volta definito un soggetto target è possibile ricostruirne

spostamenti, gusti, abitudini, usi e costumi. Per ora non si va molto indietro nel tempo ma a mano a

mano le informazioni si accumuleranno. Con qualche artificio è possibile effettuare questo controllo

in tempo reale,

- determinazione statistica (statistica predittiva): con la profilazione si può pensare di proiettare a

ciascuno il mondo che più gli interessa o che gli è più affine. Lo fanno i motori di ricerca, lo fa l’e-

commerce, quando lo faranno i quotidiani potremo dire che ciascuno vivrà in un mondo del tutto

suo, il suo mondo preferito. La notizia più importante del giornale è quella che non leggo o che non

mi piace,

- determinazione predittiva: nella misura in cui il digitale assume valore assoluto di verità, se in

modo autoritario si censurano informazioni, persone, notizie, dati, temporaneamente o

definitivamente, si possono produrre censure o false verità difficili da svelare.

3.2 Pervasività

Per ovviare alla scarsa capienza delle prigioni senza voler venir meno al controllo e alla punizione

nel febbraio 2001 veniva emanato il Decreto Ministeriale 2/2/2001 che contiene le “modalità di

installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche del mezzi elettronici destinati al

controllo delle persone...”. Si introduceva così nell’amministrazione della giustizia l’uso del

braccialetto elettronico. Avrebbe permesso di seguire le mosse del reo, di controllare che non si

allontanasse dai percorsi concordati e di prevenire altri reati.

Oggi, a distanza di soli sedici anni, siamo tutti dotati di almeno un simulacro di braccialetto

elettronico che, tanto volontariamente quanto inconsapevolmente, ci portiamo dietro. La capacità di

resistenza è pressoché nulla, la conoscenza dello strumento pure. L’arte di indirizzare le scelte e di

anticipare ogni desiderio, insita in questi oggetti, si sostituisce ai sistemi di controllo lasciando

ancor meno spazio mentale all’elaborazione di teorie e pratiche materiali di lotta.

Strumenti “sociali” come FaceBook, Google e Whatsapp detengono una mappa delle relazioni, dei

gusti e degli eventi capace di aggiornarsi continuamente tale da far impallidire gli artefici del

controllo sociale delle società autoritarie del secolo scorso.

In un regime di seppur ristretta concorrenza e agendo direttamente sulle percezioni, questa nuova

branca del mercato è, come sempre ma con tempi che scorrono velocissimi, in cerca costante di

nuove frontiere ed emozioni che possano convincerci a continuare a offrire la nostra manodopera

volontaria e spesso non retribuita ma anche a pagare denaro sonante per mantenere l’infrastruttura

di servizi altrimenti detti “gratuiti”. Le nuove frontiere del dominio corrono con la velocità che il

mercato e la costante ricerca di profitti impongono.

È vero però anche che prende corpo, tra i più giovani soprattutto, un substrato comunicativo e

creativo difficilmente immaginabile in un sistema verticale e che permette ad esempio al genio

sedicenne di “tha Supreme” di

crearsi un nutrito giro di fans in barba alle major discografico-musicali che ancora si affannano

dietro ai contest in stile X-Factor.

Benché quindi sia indiscutibile che l’infrastruttura tecnologica del digitale è studiata e programmata in modo da risultare funzionale a un sistema di mercato fortemente centralizzato, non ci paiono chiarissime al momento né la qualità né la potenza dei messaggi veicolati né la possibile obsolescenza degli strumenti legata alla necessità di esplorare sempre nuovi terreni di mercificazione.

3.3 L’algoritmo di Dio

Oggi si sente molto parlare d’algoritmo. È un’entità molto autorevole, trova le cose che cerchiamo

in rete, assegna gli insegnanti in scuole lontane da dove abitano, alza l’età pensionabile, aiuta i

tribunali stabilendo cose fino a ieri impensabili come “chi ha scritto un testo” o “di chi è la voce in

una registrazione”. È potente ma, soprattutto, è indiscutibile. Se lo dice l’algoritmo è Vero, come la

parola di Dio.

In realtà è almeno dal Neolitico che uomini e donne si arrabattono con algoritmi e procedimenti vari

per studiare le stagioni, dividere i campi e scambiare il raccolto. Il fatto è che oggi

l’imperscrutabilità dei dati di partenza e la diffusa ignoranza sulle tecniche di analisi fanno pensare

che il giudizio della formula sia insindacabile.

Oggi l’algoritmo vuole trasferirsi negli oggetti della quotidianità comune (come il Genio nella

lampada di Aladino), e darà probabilmente vita a merci lontanissime, sul piano materiale,

13dall’utilizzatore. Merci che si potranno sempre meno riparare e con cui uomini e donne saranno

sempre meno confidenti. Ciò genererà profitti, almeno in via temporanea, per chi tali algoritmi

produce e vende, ma si tratterà anche di strumenti contemporaneamente capaci di studiare il nostro

ambiente e le nostre abitudini più di chiunque altro.

La sfida, da parte di chi tiene le fila di questi processi, starà nell’intelligenza (seppure artificiale)

che verrà impiegata nel trattare questi dati. Sarà possibile analizzare ammassi di dati

apparentemente disarticolati e non strutturati come oggi si fa con le forme e i rumori? Quale genere

di interconnessioni potrà emergere, nel caso, da un processo di questo tipo?

3.4 Domanda a margine ma non marginale A fianco di tutto ciò è indispensabile porre una domanda poco tecnica ma molto concreta: fino a quando l’operaio schiavizzato cinese, indiano, coreano, forza-lavoro mondiale al servizio del capitale multinazionale, vorrà tollerare di farcire del valore spremuto dalla sua fatica gli Ipad, i cellulari, i microprocessori da lavatrice ma anche le turbine degli aerei da guerra e i missili intercontinentali? Fino a quando la sua subalternità potrà garantire livelli di distribuzione della merce pari a quelli attuali? Fino a quando i costi di smaltimento e bonifica dell’inquinamento prodotto da questo vorace consumo riusciranno a essere tenuti fuori dal computo globale dei costi/benefici dell’investimento di capitale? E, dopo, che cosa accadrà?

| 我就那样站着入睡 | Mi addormento, proprio così, in piedi |

|---|---|

| 我就那样站着入睡 | La carta davanti ai miei occhi ingiallisce |

| 眼前的纸张微微发黄 | Con un pennino d’acciaio la incido di un nero |

| 我用钢笔在上面凿下深浅不一的黑 | irregolare |

| 里面盛满打工的词汇 | piena di parole come officina, catena di |

| 车间,流水线,机台,上岗证,加班,薪水 | montaggio, |

| ...... | macchina, libretto di lavoro, straordinari |

| salari ... | |

| 我被它们治得服服贴贴 | Non so come gridare o ribellarmi |

| 我不会呐喊,不会反抗 | Come lamentarmi o denunciare |

| 不会控诉,不会埋怨 | |

| 只默默地承受着疲惫 | So solo sfinirmi in silenzio |

| 驻足时光之初 | |

| 我只盼望每月十号那张灰色的薪资单 | Quando ho messo piede la prima volta |

| 赐我以迟到的安慰 | in questo posto |

| 为此我必须磨去棱角,磨去语言 | speravo solo che la grigia busta paga, |

| 拒绝旷工,拒绝病假,拒绝事假 | il dieci d’ogni mese, |

| 拒绝迟到,拒绝早退 | potesse donarmi un po’ di conforto |

| 流水线旁我站立如铁,双手如飞 | |

| 多少白天,多少黑夜 | Per questo ho dovuto smussare gli angoli |

| e le mie parole | |

| Rifiutare di saltare il lavoro, | |

| Rifiutare le assenze per malattia, | |

| Rifiutare il permesso per questioni private | |

| Rifiutare di arrivare in ritardo, | |

| Rifiutare di andar via prima | |

| Alla catena di montaggio rigido come il ferro, | |

| le mani che volano | |

| Quanti giorni e quante notti | |

| È proprio così che mi sono addormentato in | |

| piedi? | |

| 20 agosto 2011 | |

| Xu Lizhi, operaio della Foxconn |

Trasmissione del sapere

In quali luoghi si fa scienza? Dove e quando si sviluppano le ‘tecniche’? Come si tramanda

l’esperienza in modo che possa essere costantemente rielaborata, affinata e messa a confronto-

scontro?

L’istituzione ufficialmente delegata a compiere gran parte di questa funzione è la scuola. In maniera

articolata e differenziata nei suoi vari gradi e ordinamenti, la Scuola introduce “i suoi studenti” alle

conoscenze e ai valori ritenuti socialmente utili. È ben vero che le trasformazioni sociali precedono

sempre la capacità della Scuola di adattarsi e che questa rischia di risultare gioco forza sempre

inadatta alle necessità del presente. Però, pur non essendoci mai stata scuola che non potesse

sembrare “vecchia” o passibile di migliorie, questa ha raramente mancato di essere funzionale alla

riproduzione di soggetti dediti alla produzione. Forme e contenuti della scuola hanno

necessariamente interpretato il ruolo che il mercato del lavoro richiedeva, facendo con ciò una cosa

scontata, preparando cioè i più giovani a diventare adulti senza mettere in discussione lo stato delle

cose, istituzione di una società che tende a riprodurre se stessa.

L’istituzione scolastica ha sempre rispettato la divisione in classi sociali, la divisione del lavoro, i

valori della disciplina, della dedizione e del rispetto dell’autorità. I casi, rari ma non inesistenti, in

cui ha saputo essere terreno di sperimentazione della trasmissione ed elaborazione del sapere al di

fuori dei canoni ufficiali non hanno mai avuto alcuna possibilità di affermarsi anche quando

sapevano dimostrarsi più efficaci o quanto meno più ricchi. Da questo punto di vista la scuola è stata

sempre un terreno di scontro tra chi voleva conservare lo stato di cose presenti e chi voleva

cambiarlo. E oggi? A che punto è questo scontro? Quale scuola abbiamo di fronte?

Nel n. 1 della rivista “Gli Asini” Luigi Monti ipotizza una risposta:

«La scuola non è ancora morta solo perché i principi in base ai quali vengono eretti poteri e

istituzioni possono essere già scomparsi, ma le istituzioni e il potere non scompaiono se non vi sono

costretti. Così quel che è morto, diceva Buber, può dominare ancora a lungo su quel che è vivo. Ma

la scuola è già morta perché quotidianamente muoiono in essa il senso critico ed estetico, morale e il

desiderio di rivolta. La scuola è morta perché le categorie con cui l’abbiamo pensata e continuiamo

a pensarla sono saltate, e i modelli che descrivono la nostra idea di scuola non hanno più un

orizzonte sociale che conferisca loro significato.»

O ancora, nelle ultime tesi degli Appunti per una riflessione collettiva su apparati educativi e

sistema scolastico del gruppo Franti:

«La scuola nella prospettiva della cultura neoliberista

17) Uno dei fenomeni più appariscenti delle strategie del potere e delle sue sperimentazioni è il passaggio dalla scuola della disciplina (caratteristica della scuola in epoca fordista) alla scuola della sorveglianza, del controllo, anche nel momento in cui la scuola perdeva la sua centralità come luogo della formazione professionale. L’approccio disciplinare è tendenzialmente valutativo e si dà ex- post, a cose fatte; l’approccio di controllo è processuale e dinamico e non te lo scrolli mai di dosso.

18) La svolta neoliberista delle società capitalistiche ha le istituzioni educative come obiettivo centrale.

È l’istruzione il campo sul quale un nuovo modello sociale si deve imporre: centralità dell’impresa, misurazione quantitativa, formazione di una nuova soggettività devono avere le istituzioni scolastiche come protagoniste.

19) Un’altra ragione dell’importanza che fa dell’istituzione scolastica un perno dell’organizzazione della società è che, nella fase nella quale si afferma il capitalismo cognitivo e tendenzialmente la produzione immateriale diventa prevalente, l’apparato educativo si trasforma in un settore immediatamente produttivo.

20) La svolta di questa nuova configurazione dell’istituzione scolastica avviene a livello europeo con la conferenza di Bologna del 1999, dove viene definito uno spazio continentale dell’istruzione con l’introduzione del sistema dei crediti come tentativo d’imporre la misurazione quantitativa del sapere e, nello stesso tempo, avviare processi di differenziazione nella formazione. In Italia, per quanto riguarda l’istruzione, l’adozione del modello neoliberale avviene, in modo organico, con la “scuola dell’autonomia”, che introduce un modo nuovo di organizzare i singoli istituti per rispondere alla crisi della scuola di massa e delle sue finalità. Muovendosi nella direzione della formazione di un soggetto flessibile, in sintonia con le esigenze del mercato e disponibile ad inserirsi nelle sue pieghe, questo modello garantiva una limitata ma significativa differenziazione e competizione tra gli istituti, che rivolgevano un’offerta formativa appetibile a studenti e famiglie, considerate sempre di più come clienti all’interno del mercato dell’istruzione.

21) Al modello fordista dell’istruzione e ai suoi obiettivi (formare il lavoratore a vita e il cittadino integrato nello Stato) si sostituisce il modello neoliberista con la formazione del lavoratore precario (flessibile, sia nei tempi sia nelle mansioni, intermittente, enormemente ricattabile). Il lavoro si trasforma da “diritto costituzionale”, per stare alla definizione che lo Stato stesso ne dava, a dovere dell’individuo indebitato. Da qui, per un verso la precarizzazione del personale già in opera, per l’altro l’incertezza più assoluta, fino all’emergere del ruolo del “lavoro volontario”.

22) In questo senso il merito diventa strumento fondamentale, all’interno dell’ideologia neoliberista, per formare il soggetto imprenditore di se stesso, in continua concorrenza con gli altri: la valorizzazione del “capitale umano”.

23) Cambiano anche le forme d’integrazione: sostituire sempre di più all’insegnamento soggettivo, partecipato, una strumentazione anonima, standardizzata; generalizzare le forme della valutazione quantitativa, passare dal sapere al saper fare, dal pensiero all’informazione.

24) Per ottenere questi risultati è fra l’altro necessaria la dissoluzione della figura dell’insegnante, della sua specificità, della sua autonomia culturale e la sua sostituzione da un lato con strumentazione tecnologica, dall’altro con la progressiva dequalificazione della sua professionalità (un po’ come il passaggio dal lavoratore professionale al lavoratore generico nella fabbrica fordista) unita a forme di crescente esternalizzazione-appalto di funzioni...»

Sostenere che la scuola scompare anche dal terreno del conflitto e sopravvive a se stessa come per

inerzia è un’affermazione drastica e radicale. Nello stesso tempo è pur vero che la scuola resta

(ancora) uno degli ultimi luoghi con una organizzazione rigida dello spazio e del tempo, non avendo

ancora ceduto del tutto alla parcellizzazione dei soggetti, dei luoghi, dei tempi e della

organizzazione del lavoro e anche, non trascurabile, resta un luogo dove si maneggia la miscela

esplosiva della conoscenza, seppur edulcorata e resa innocua dalle indicazioni ministeriali. Insomma

anche se oggi non lo è, la scuola potrebbe forse tornare a essere un terreno di scontro, seppure

diversamente da come fu negli anni Settanta.

17Resta il fatto che, come che sia, il sapere si trasmette, si scambia, e così sarà sempre. Vi sono tante

occasioni, metodiche, approcci diversi e la stessa condivisione della conoscenza è oggetto di studio

e sperimentazione. Confrontarvisi è un’inevitabile necessità. Capire cosa non va nella scuola non è

un modo di migliorarla, questa scuola va benissimo così com’è. Solo intervenendo sull’intero

sistema delle relazioni sociali è possibile pensare a un luogo della trasmissione del sapere che sia

realmente diverso. Ma per non prendersi troppo in giro è anche necessario avere una benché minima

idea in che cosa questa differenza potrebbe consistere. Di qui viene l’importanza del lavoro sulla

trasmissione del sapere.

- Una “Richiesta di commenti” (RFC) è un tipo di pubblicazione della Internet Engineering Task Force (IETF) e della Internet Society (ISOC), i principali enti di sviluppo tecnico e di definizione degli standard per Internet. Una appare sotto forma di un memorandum che descrive metodi, comportamenti, ricerche o innovazioni applicabili al funzionamento di Internet e dei sistemi connessi a Internet. Viene pubblicata per permettere una revisione pubblica, una raccolta di commenti e integrazioni, suggerimenti.. La prima RFC è stata composta da Steve Crocker nel 1969 per stilare delle note non ufficiali sullo sviluppo di ARPANET: “We had accumulated a few notes on the design of DEL and other matters, and we decided to put them together in a set of notes. I remember having great fear that we would offend whomever the official protocol designers were, and I spent a sleepless night composing humble words for our notes. The basic ground rules were that anyone could say anything and that nothing was official. And to emphasize the point, I labeled the notes “Request for Comments.” I never dreamed these notes would distributed through the very medium we were discussing in these notes. Talk about Sorcerer's Apprentice!” [https://tools.ietf.org/html/rfc1000] (https://tools.ietf.org/html/rfc1000) ↩

- Eccezion fatta per la Cina, che costituisce un caso a sé su cui torneremo tra poco. ↩